ジャネーの法則から考える、年齢や経験が時間に与える影響とは?

あなたも感じるでしょうか?

年を重ねるごとに、一年があっという間に過ぎ去っていくような感覚。

私も同じように時間が速く過ぎていくことを実感しています。

それでは、さっそく本題に入りましょう。 あなたは『ジャネーの法則』という言葉を聞いたことがありますか?

これは、年齢を重ねるごとに時間が早く感じる現象を心理学的に解析した法則です。

この法則は、その名前の由来となったジャネー氏にちなんで名付けられました。

科学的に証明されているわけではありませんが、人生という貴重な時間をより豊かに過ごすための考え方を提供する有益な法則です。

それでは、詳しく解説していきましょう。

どうぞ、お付き合いいただけますと幸いです。

あなたの時間、本当に大丈夫?時間感覚を見直そう!

ジャネの法則は、19世紀のフランスの哲学者・ポール・ジャネが発案し、甥の心理学者・ピエール・ジャネの著書[a]^ Pierre Janet, L’évolution de la mémoire et de la notion du temps, A. Chahine, 1928, p.515において紹介された[注1][b]^ [注1]なお、ポールの説は時間観念に関する諸説のひとつとして批判的に紹介されている。法則。主観的に記憶される年月の長さは年少者にはより長く、年長者にはより短く評価されるという現象を心理学的に説明した。ジャネーの法則とも表記する[c]^ “知恵蔵miniの解説”. コトバンク. 2018年1月13日閲覧。。

ウィキペディアより

わかりやすく説明すると

イメージできますか?

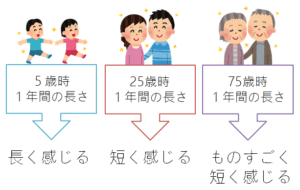

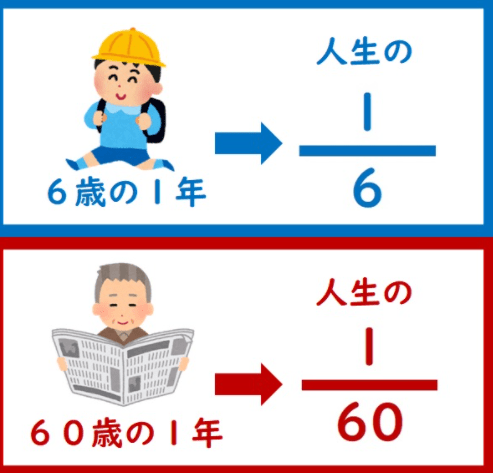

簡単に言うと、一年の長さは、これまでの人生の期間に対する比率で感じられるということです。

6歳の1年は人生の6分の1・60歳の1年は人生の60分の1だから年齢を重ねるごとに一年が短く感じるというもの。

なんとなく理解していただけただろうか。この説明を知るとなんとなくそんな感じもしてくるものである。

時の流れの秘密|時間、心拍、感情のつながりが目に見える!

法則を知って、なんとなくでも時間が早く感じれる様になってきたのもうなずける。

初めて、この法則を知ったときには「マジかぁ〜!!」と声が出たものだ。。。

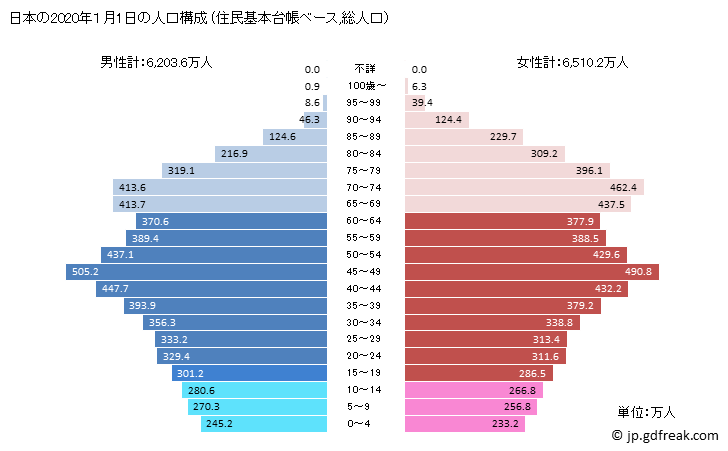

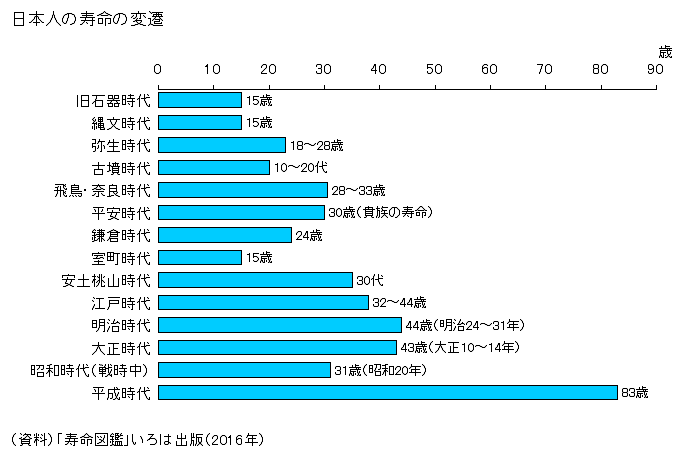

昨今、人生100年時代と言われる様になりました。

この法則で残りの体感時間を計算すると約80%終わっているのです。

コップに半分の水が入っているとき、「もう半分」か「あと半分」と捉えるかで、ポジティブ思考かネガティブ思考かが判断されることがあります。

私も40歳になり、体感的にも心理的にも、人生の80%が終わったように感じられることで動揺を隠せないのが正直なところである。

しかし、冷静に考えてみると、反対する意見もあるわけで。

心理的な感覚だけで、科学的な根拠があるわけではないので、ただ単にその考えを受け入れたくないだけかもしれません。

時間の流れを変える要因は何?心拍、経験、感情が関係する

さて、このの法則は年齢を分母とし、時間が短く感じるというものでした。

しかし、別の観点から見ると、子供の頃は初体験が多く刺激的な日々を送るため、時間が長く感じられます。これは濃密な時間の過ごし方です。

それに対して、大人になると毎日の生活がルーティン化され、刺激が少なくなり、時間があっという間に過ぎてしまうことがあります。これは希薄な時間の過ごし方です。

脳はルーティンワークを習慣化し、省エネのために潜在意識に落とし込みます。無意識になされる呼吸や心拍も、意識して行うと非常に面倒な作業です。

実際に、私は大動脈解離による動脈瘤ができ、大動脈置換術を受けました。手術後、人工呼吸器を外されるまで、呼吸が無意識に行われることに気づかなかったのです。

こうした経験から、習慣化された行動は顕在意識が働かず、時間が早く感じられるという考え方もあるのです。

さてな、この法則で言われてる時間の感覚とは別やけど、顕在意識と潜在意識も関係してるんやな。子供の頃はいろんな初体験があって刺激的やけど、大人になると毎日の生活がルーティン化されて、脳が潜在意識に行動を移すことで、時間が早く感じることがあるねん。この記事では、この法則の裏に隠れた真実を探っていくで。

塾長

楽しい時はあっという間、辛い時は永遠に… 結局どうなる?!

それにしても、日々の中には長く感じる日もあれば、短く感じる日もあるよね。趣味に夢中になれば時間があっという間に過ぎていくし、漢字ドリルをやっていると時間が全然進まない気がする。

でも、楽しい時間も退屈な時間も、終わってしまえばあっという間に感じるんじゃないかな?逆に、早く終わってほしいと思えば長く感じたり、終わらないでほしいと思えば短く感じるものだよね。

この法則とは別に考えると、毎日辛い日々を送っている人は人生が長く感じてしまい、楽しく充実した毎日を送っている人は短く感じてしまうかもしれないね。

もしこの感覚が逆だったら、どんなに素晴らしいことだろう?!

心拍の道程|生涯を刻むリズム

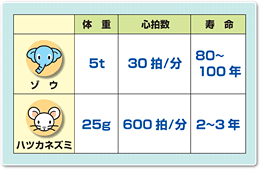

ネズミとゾウの話をご存知でしょうか?それは、体の大きさ、心拍数、そして寿命の関係についての話です。

体の大きさと寿命の間には相関関係があるとされています。

この相関関係には、心拍数の速さも関係していると言われています。

さらに、心臓が一生の間に行う心拍数は、それほど大きく変わらないということが指摘されています。

とはいえ、人間の心拍数はキリンやトラと同等とされている。それらの寿命は約20年ですが人間は80年あたりですね。

それは、医学の進歩による所もかなり大きいようです。

時代背景や医学の進歩、食料の安定供給もあって、寿命が伸びているのは確かだね。

人間と野生動物を直接比べるのは難しいけど、ペットが長生きするのも同じ理由かもしれない。

ここで言いたいのは、時間の感じ方と心拍数が関係しているのではないかということ。感覚的には、心拍数が速い方が時間が短く感じるかもしれない。

実際、年齢を重ねると心拍数は遅くなるのだ。

だから、心拍数と時間の感じ方、年齢による時間の感じ方は逆の関係になってしまうということ。

ある実験では、様々な年代の人がストップウォッチで目標時間を狙って止める実験があったんだけど、未成年は早めに止めてしまい、年齢が上がるごとに止めるのが遅くなる傾向があったということ。(加齢による反応時間のズレは考慮していないけど。)

この実験からも、この法則とは逆の結果が出ているんだよね。

実際どうなのか、興味深い問題だと思わない?

ハッピーとハード|体感時間のパラドックス

いろんな視点から時間の感じ方を考えてきたけど、その中にはちょっと矛盾があるみたいだね。

| 運動中 | 楽しい | 辛い |

| 心拍が早い | ○ | △ |

| 心拍が遅い | △ | × |

図2では、運動中に心拍と気分で体感時間を表してみたよ。運動中だと心拍が遅いって珍しいと思うけど、本当にその通りなのかな?すごく疑問だよね。

想像してみてほしい、強度の高い運動をしている時は心拍は早いそしてキツい。私もHIIT[e]高強度インターバルトレーニングしているのでわかるが、最後の20秒なんてめちゃめちゃ長いです。

つまり、心拍の速さでの体感時間は、違う種類の生き物と比べるときに早いか遅いかを比べるもので、人同士では誤差の範囲内だと思うんだよね。

それよりも、気持ちでの時間の流れがもっと影響が大きいと思うんだ。

この考え方だと、毎日楽しくてやりたいことに夢中になってる人は、時間があっという間に過ぎちゃうんだよね。

でも、前に言ったみたいに、子どもと大人では経験の違いから、子どもの方が時間が長く感じるし、大人はいつもの仕事で刺激がなくなって、時間が早く感じるって書いたよね。

大人だけに焦点を当てて考えてみると・・・

やりたいことをして楽しんでるー時間が早く過ぎる

毎日同じような仕事で刺激がないー時間が早く過ぎる

結局、大人は時間の流れを早く感じてるのかもね?

でもね、小学校の6年間も中学の3年間も高校の3年間も、すごく早く感じたなぁ…。

という私の感想

時間の不思議|心拍と感情が織り成す体感の謎

時間の流れ方には、身体の大きさや心拍の速さ、経験値、年齢、感情など、さまざまな要因が影響することがわかりました。

また、「時間が経つのが早い・遅い」と「時間が短いと長い」という表現には微妙な違いがあることも分かりました。

しかし、どちらにしても、過ぎ去った時間は一括りになり、終わってみれば早かったと感じるものです。

子供時代に時間が長く感じたのは、嫌いな勉強をさせられていたからかもしれません。逆に好きな科目の時間は早く感じたという声もあります。

最後に、人生は今が一番若い時です。過去を悔やむよりも、未来に向けて前向きに生きていくことが大切です。

References

| ↑a | ^ Pierre Janet, L’évolution de la mémoire et de la notion du temps, A. Chahine, 1928, p.515 |

|---|---|

| ↑b | ^ [注1]なお、ポールの説は時間観念に関する諸説のひとつとして批判的に紹介されている。 |

| ↑c | ^ “知恵蔵miniの解説”. コトバンク. 2018年1月13日閲覧。 |

| ↑d | 「寿命図鑑」いろは出版 |

| ↑e | 高強度インターバルトレーニング |